Projeto Instituto Vladimir Herzog

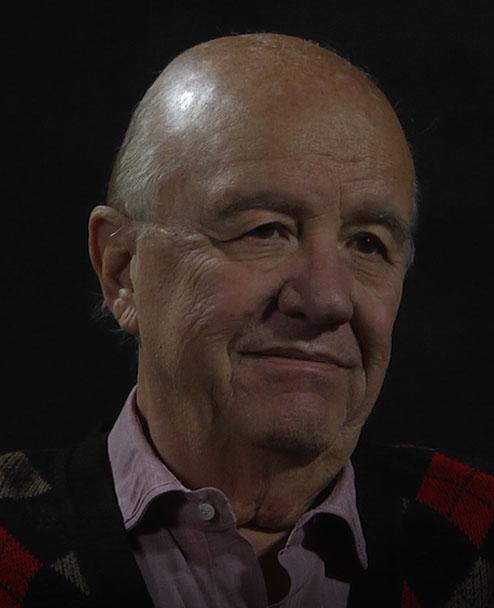

Depoimento de Nemércio Nogueira Santos

Entrevistado por Luiz Egypto e Luis Ludmer

São Paulo, 04/09/2019

PCSH_HV801

Realização Museu da Pessoa

Transcrito por Ana Carolina Dias

Revisado por Luiz Egypto

P/1 - Boa tarde Nemércio, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Para registro, queria que você começasse dizendo seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

R - Quem agradece sou eu. Boa tarde, boa tarde, meu nome é Nemércio Nogueira Santos, nasci em 5 de junho de 1940 [em São Paulo, SP]. Gloriosos 79 aninhos atrás.

P/1 - Nome dos seus pais, por favor.

R - Antônio e Iva Nogueira Santos.

P/1 - O que fazia o seu pai?

R - Meu pai era bancário. Ele na verdade veio do interior de Minas, do Sul de Minas, cidade de Passos, e ele veio para cá mocinho, sem eira nem beira, com 20 moedas no bolso daquele tempo, que eu não sei o que era, real, cruzeiro ou sei lá o quê. E o primeiro trabalho dele foi ser lavador de escada na estação da Sorocabana, que hoje é o auditório da orquestra [Sala São Paulo]. E aí ele foi arrumando empregos, virou informante de banco, trabalhou em banco a vida inteira, trabalhou no Banco Real do Canadá, Royal Bank of Canada, aprendeu inglês, tinha aula com um senhor inglês na Avenida São João. Uma vez ele me levou, era seis horas da manhã a aula. E ele estudou e aprendeu inglês, e foi, e foi indo, foi indo, galgando degraus na carreira. Acabou diretor de uma empresa do Comind, quando o Comind ainda era um banco respeitável. Então a vida inteira dele praticamente foi bancário.

P/1 - Sua mãe?

R - Minha mãe era de casa, ela era... minha mãe.

P/1 - Do lar?

R - Do lar, é. Muito do lar.

P/1 - Você conheceu seus avós?

R - Conheci. Dos dois lados.

P/1 - Você lembra o nome deles?

R - Os pais da minha mãe eram Augusto Pericinoto e Otília – ela tinha um nome, Otília Maria não sei o quê, como os italianos tinham, os europeus; tinha vários nomes – Pacciarina.

P/1 - Pacciarina.

R - Que depois virou Pericinoto, quando se casou, mas o sobrenome de solteira era Pacciarina. E do lado do meu pai, Antônio Júlio dos Santos e Guiomar Nogueira de Figueiredo dos Santos. Parece nome de rua, não é? E eram mineiros, lá da região de Passos.

P/1 - Na família corriam histórias sobre eles? A origem deles, de onde vieram, o que faziam?

R - Não. O meu pai era o filho mais velho, o filho mais velho que sobreviveu, teve um ou dois antes que nasceram, mas depois de morreram, então meu pai ficou o filho mais velho. O irmão mais novo dos doze resolveu um dia dizer que ia investigar as origens da família, não sei o quê, o cemitério não sei onde, o cartório não sei do que e tal. E meu pai falava: "Olha, não começa a procurar muito, porque negócio de árvore genealógica você começa a mexer, a procurar, vai dar em galho podre. Então não mexe". Parece que tem um Barão de Passos, em algum lugar, mas não digam que eu disse isso, porque pode ser mentira. Ninguém, na verdade, investigou. O que é uma pena. Principalmente do lado dos meus avós italianos, porque eu poderia ter cidadania italiana, minha irmã também, nossos filhos, mas nunca ninguém conseguiu achar nada que documentasse a chegada deles ao Brasil. Eles chegaram os dois ao Brasil separadamente e se conheceram aqui, acho que foi em Piracicaba, e acabaram casando. Mas eles não vieram juntos da Itália. Vieram em levas diferentes, e a gente nunca achou nada.

P/1 - Você tem irmãos?

R - Tenho uma irmã, Eliete, que tem quatro anos menos que eu.

P/1 - E a sua casa de infância? Como era a sua casa de infância, você podia descrever?

R - Era uma casa térrea na Rua General Lecor, no Ipiranga.

P/1 - Lecor?

R - General Lecor. Os nomes lá têm sempre a ver com as lutas da Independência, do Brasil. E esse general Lecor era um general francês, nacionalidade essa que não está muito em moda hoje aqui no Brasil, e que participou das lutas, como o Lorde Cochrane. Eu nasci na esquina da Rua Silva Bueno com a Rua Lorde Cochrane, que era a casa da minha avó. Aquele tempo a gente nascia na casa da avó, não em maternidade. E essa Rua General Lecor era também uma travessa da Silva Bueno, mas era uma paralela imediata. E eu morei acho que até 11 anos nessa casa, tinha um quintal grande, uma entrada de automóvel grande, e tinha uma varanda. Era uma casa pequena, não era uma casa grande, mas tinha um terreno muito bom. Eu desconfio que essa casa, se não me engano, continua lá até hoje. E não tem muito mais o que dizer; se eu não me engano, tinha dois quartos.

P/1 - Árvores frutíferas?

R - Tinha uma parreira no fundo, atrás da casa. Tinha uma área com um gramado e tinha essa parreira lá, que dava uvas, mas não era uma coisa assim muito produtiva; era uma parreira grande, inclusive. Eu usava muito a sombra dela para aprender tabuada. Sentava lá embaixo e ficava decorando a maldita tabuada.

P/1 - E como é que o garoto Nemércio se divertia ali no pedaço?

R - Ah... Você vê, eu não tinha relacionamento nenhum praticamente com vizinhos, porque o meu pai era muito controlador. Ele dizia: "Eu não quero saber de confusão, fica aí e não amola". Meu primeiro ano de escola, foi uma tia minha, chamada Eurídice, que veio de Passos, lá de Minas, para me dar aula em casa. E ela ficou morando lá com a gente, todo mundo se dava muito bem, foi muito legal, mas eu tinha sete anos. E ela me ensinou o beabá, 2 + 2, 4 e tal, e aí eu fiz exame e entrei no segundo ano primário do Mackenzie, a Escola Americana. E aí fiz o Mackenzie até o colegial. Você perguntou sobre brincadeiras, não é? Meio pobre, meio sem graça, mas enfim. Nessa história de ficar decorando tabuada embaixo da parreira, uma vez morreu um gato, que a gente sempre teve gato lá em casa, todo mundo gostava de gato. Aí um gato morreu. E foi enterrado solenemente embaixo da parreira. E, garoto, tendo que estudar tabuada, fica procurando alternativas de qualquer lado que venha, porque estudar a tabuada é a pior de todas. E aí eu lembrei do gato que estava enterrado lá e resolvi desenterrá-lo para examinar os ossos. E fiz isso. Aí de vez em quando eu fazia isso outra vez, porque enterrava de novo, deixava ele lá, depois voltava e tirava outra vez, eu olhava o gato... Outra vez eu achei purpurina da minha mãe, de fazer bordado, não me lembro porque ela tinha aquilo, mas tinha lá purpurina, e eu enterrei a purpurina nuns canteiros que tinha nas entrada de automóvel, e levei a minha irmã e falei: "Descobri ouro. Faz um buraco aí que você vai ver". Ela tinha dois anos, três anos, sei lá. Eram brincadeiras menos que infantis. Quando eu vejo as crianças de hoje, eu era um débil mental. O meu universo era mínimo, era minúsculo. Era atômico, não é? As crianças de hoje têm o mundo como universo. Aliás, têm o universo como universo. Então era totalmente diferente, quer dizer, contar essas histórias aqui é meio ridículo.

P/1 - A sua convivência era mais com a família do que com a vizinhança, por exemplo?

R - Ah, sim. A gente ia muito para a casa da minha avó, que era na esquina da outra rua, da Lorde Cochrane. Duas, três vezes por semana a gente ia lá, e ficava lá, almoçava domingo. O convívio era muito próximo, com a família da minha mãe. Então era muito familiar.

P/1 - E como eram esses almoços de domingo?

R - Ai, meu Deus do céu: meu pai e meu avô discutindo [Benito] Mussolini. Acabavam sempre em briga. E o almoço ia até às seis da tarde, como todo almoço italiano que se preza. E eu achava um horror aquilo. Falava: "Ah, caramba, vai começar a brigar de novo?" "Porque o Mussolini, porque não sei o que e tal." E a guerra acabou em 1945, eu devia ter seis anos, cinco, seis, sete anos, então achava um horror isso. Mas a comida era muito boa, porque a minha avó fazia aquilo para valer. E fazia à mão, era uma cozinheira fantástica. Era uma artista. E meu avô era muito exigente em matéria de comida, então aquilo era banquete para nós, seis ou sete, oito, ali. E a gente almoçava frequentemente lá.

P/1 - O que você mais gostava dos pratos que ela fazia?

R - Acho que todos. Fazia um capeletti em calda, em brodo, e capeletti seco, com molho de tomate mais os mistérios dela, que eram banquetes, eram magníficos, eram monumentos. E carne, lombo de porco, enfim: a comida toda muito boa.

P/1 - Perfeito. Você disse que estudou em casa e depois foi estudar no Mackenzie, o Mackenzie ficava no mesmo local que está hoje?

R - Sim, era.

P/1 - Como você fazia esse trajeto do Ipiranga até lá?

R - De bonde. Eu pegava um bonde. No começo o meu pai me levava: ele pegava o bonde no Ipiranga, na Rua Silva Bueno, ia até a Praça Clóvis Beviláqua ou Praça da Sé, ali no centrão, atravessava até o Viaduto do Chá e pegava o outro bonde na [praça] Ramos de Azevedo, que subia a Consolação. Aí ia pela Rua Piauí a pé; a entrada da escola era ali. É onde é até hoje, chamava Escola Americana. Mas era parte do Mackenzie. Mas a da garotada era ali na Rua Piauí. Tinha uma família judia que morava ali próximo e com quem meu pai se dava bem, que tinha um filho que estudava no Mackenzie, um menino mais velho, tinha 18 anos, que já ia para a escola sozinho, fazia o mesmo trajeto. Aí meu pai combinou com os pais dele de ele me levar. Então a gente ia junto para o colégio. A volta era um outro arranjo. Esse menino chamava-se Jaime Murachovsky, e hoje ele é um médico importante aqui em São Paulo, e uma pessoa que continua sendo muito simpática e a quem eu devo muito companheirismo. E a volta, meu pai trabalhava nessa época numa empresa administradora de condomínios, administradora imobiliária, que se chamava Ofasa, Organização Financeira Administradora Stanislau Amaral. E ela administrava vários condomínios, inclusive um na Praça da Sé, na parte de baixo da Praça da Sé, perto do começo da Rua Quinze de Novembro. Era um prédio cujo zelador era um senhor lituano, a mulher dele era lituana e os filhos eu não sei se nasceram lá ou nasceram aqui. Mas tinha duas moças e um menino que era mais ou menos da minha idade. Era o seu Alfredo, o zelador, que tocava violino, e o filho que chamava Alfredinho. Então eu vinha da escola, do colégio, à tarde, ia para esse prédio, ficava na casa do zelador até meu pai ir me buscar. Meu pai trabalhava ali, na Quinze de Novembro. Aí ele me levava para casa de bonde; o bonde era uma coisa importante. E esse menino Alfredinho, eu aprendi com ele uma coisa chamada precisão. Imagina, era um menino, mas a educação que ele tinha da Lituânia, seguramente, era uma coisa muito interessante. Ele me ensinou a desenhar automóveis, ônibus, caminhões, veículos sobre quatro rodas em geral. E a gente desenhava aquilo em cartolina, criava os veículos, desenhava na cartolina, recortava e brincava com aquelas figuras de automóveis, de carros, enfim, um monte de coisas que a gente fazia. O lápis dele era sempre super afiado, as linhas eram perfeitas, os ângulos, era uma coisa admirável. E eu aprendi demais diversos conceitos com esse relacionamento. E eu nunca mais encontrei com ele, nunca mais vi, mas eu guardo muito no coração e na memória, essas experiências. Foi muito bacana.

P/1 - Sem dúvida, marcante. Esse tempo todo no Mackenzie, e o garoto foi crescendo, o que você queria ser quando fosse adulto?

R - Eu não tinha ideia. A rigor, como a gente não tinha informação, ao contrário do que acontece hoje, para mim, quando eu cheguei nos 18, 17 anos, 16 ou 17 anos, para mim existia assim: Medicina... não, Medicina não porque tem sangue e eu não gosto. Engenharia: não, tem muita matemática, isso aí é horrível. E o que mais que tem? Ah, Direito. Eu acabei indo fazer Direito, porque não tinha outras alternativas, eu não conhecia, não sabia. Eu e ninguém mais da nossa idade. Existiam outras alternativas, não como hoje, tem muito mais, mas não existia informação, a gente não tinha ideia do mundo. Eu pelo menos não tinha, e ninguém em volta de mim tinha, porque ninguém me falou nada, ninguém me avisou.

P/2 - Deixa eu voltar um passo atrás. Esse percurso do bonde pela cidade, o que você aprendia do mundo?

R - Ah, nada muito consciente. Não me lembro de alguma coisa assim.

P/2 - De ter só o jardim da sua casa e de repente ter assim?

R - Não sei, fazia parte da vida. Tinha que pegar o bonde, descer, atravessar o viaduto... Alguém me levava. Tinha um piloto. E eu ia atrás. Ah, camelôs! Quando eu comecei a andar sozinho, um pouco mais adiante, devia ter uns 10 anos, talvez 11, eu parava muito em camelô para ficar admirando os caras. O discurso. Ficava assistindo aos camelôs. E o sujeito fazia teste com a caneta, e não sei mais o que, e tal. Caricatura, tinha uns fulanos que faziam caricatura em cima do Viaduto do Chá: você ia lá, parava e "eu quero uma caricatura", e ele fazia uma. Eu aprendi a fazer uma do Adhemar de Barros, que era muito simples, com aquele nariz dele, o olho eram dois traços assim, que era perfeito, era aquilo mesmo. E aprendi isso, de uma profunda utilidade na vida, é claro.

P/1 - Era um centro efervescente, não é? A cidade...

R - É, era o centro. Hoje já tem vários centros. Hoje você tem, por exemplo, Santana: é outra cidade, uma coisa praticamente autossuficiente, tanto que o pessoal que mora lá, minha filha mora lá, eles são meio bairristas, bairristas literalmente, porque falam "ah, não preciso ir para outro lugar, tem tudo aqui". A filha estuda na escola que tem 70 anos, não foi fundada ontem. Enfim, está tudo lá. E o centro de São Paulo, naquela época, era o centro. Me lembro da minha mãe dizendo: "Olha, eu vou ter que ir à cidade", para comprar tecido, comprar sapato, enfim, coisas que tinha que ir à cidade, ao centro, à Rua Direita, para comprar. Ah, lembrei de uma outra coisa aqui. Na Rua Direita, onde eu passava todo dia, tinha uma loja grande, que hoje chama de loja de departamento, isso quando existia loja de departamento, hoje em dia já não existe mais, agora é internet, mas enfim chamava, Galeria Paulista, que era, se eu não me engano, era uma empresa alemã, ou originalmente era alemã, enfim, era uma loja grande, prédio grande, quando chegava próximo à época do Natal, eles montavam o trem elétrico no segundo andar que era fantástico. Era um negócio enorme, do tamanho dessa casa, a área que o trem percorria com montanhas, rios, vales, pessoas, vaquinhas, tudo. Mas super bem-feito. E eu passei, não digo horas, mas pelo menos várias meias horas olhando aquele trem. Eu passava "opa, vou lá ver", subia e ia ficar olhando o trem, porque era realmente uma obra de arte, um negócio muito bem feito. E era um trenzão, trem elétrico. Primeiro era um trem, já é uma coisa admirável, um trem elétrico, grande, numa paisagem muito bem-feita, cheia de detalhes, era muito interessante. Túnel, sabe? Troço muito bacana.

P/1 - Para embevecer as crianças, não é?

R - Sem dúvida. Só que no andar de cima, não fazia muito sentido. Mas, enfim, eles tinham o espaço lá e pronto, daí as pessoas iam lá. Acho que virou uma tradição, todo ano tinha aquilo. E ficava meses lá. Era muito, muito legal, muito bacana.

P/1 - Esse tempo de escola, ainda nesses primeiros momentos, algum professor ou alguma professora que tivesse te marcado a lembrança?

R - Minha professora, dona Lucila Souto Maior. Foi a minha professora no segundo ano primário, que foi o meu primeiro ano de escola. Que era uma senhora muito firme, mas muito simpática e muito humana, muito calorosa. E ela foi a minha primeira professora, não vou esquecer dela nunca. Outros, sim, teve alguns, mas não tão marcante. Talvez por ter sido a primeira.

P/1 - Quando você opta, lá no final desse primeiro ciclo, pelo Direito, você disse que foi por falta de outras opções. Mas como foi o processo de entrar na faculdade de Direito? Onde você fez vestibular, como passou?

R - Naquele tempo a gente fazia vestibular escola por escola, não tinha Fuvest. Eu fui para a [faculdade do largo de] São Francisco. Fiz um cursinho, o cursinho do Professor Castelões, que esse, sim, foi um baita professor também, mas já era mais velho. Ele dava aula de Português e de Latim, e ele era o dono do cursinho. E era um senhor, bem senhor já, mas com muita energia, que parecia um graveto seco de tão magrinho, fumava interminavelmente. A gente tinha uma sala na Rua São Bento, num primeiro andar, onde batia sol a tarde inteira, que era um inferno, porque já era um calor horroroso, a sala apinhada de gente. Era o principal cursinho de Direito do Brasil, pelo menos de São Paulo, cursinho Castelões. E ele me ensinou coisas que eu nunca mais esqueci. Quer dizer, por que isso aqui chama meia? Porque antigamente os nobres usavam uma coisa comprida que vinha até o fim do calção, que se chamava peúga. E que aí a moda evoluiu, não sei o que, começaram a fazer umas peúgas menores, que passaram a se chamar meias peúgas. Aí por economia virou meia. Por que burro chama burro? Porque em Roma os burros, os asnos, se chamavam “asinus”. Então tinha o “asinus” preto, que era o “asinus nigros”, e o “asinus” castanho, que se chamava “asinus burros”. Burros é vermelho em latim. Daí burro. A gente diz: “Pretensão e água benta, cada um toma o que quer”. E ele nos mostrou que não é isso, ninguém vai tomar água benta, não é? É "pretensão, água e vento, cada um toma quando quer". Nunca mais esqueci essas coisas. Realmente era um professor sensacional. E aí eu fiz o vestibular e tive a felicidade de isso coincidir com o meu recrutamento pelo exército glorioso brasileiro.

P/1 - Nós estamos falando de que ano?

R - 1957 para 58. Quase fui parar na PE, a Polícia do Exército, mas aí na hora do vamos ver o comandante lá perguntou: "Quem não quiser ficar aqui, volta para sua unidade de origem". Eu levantei a mão; imagina, ficar na PE, trabalhar, dar plantão 24 horas por 48, então era um horror aquilo. E ficar em baile debutante assim [de guarda], não era o meu negócio. Aí voltei para unidade de origem, que era o 4º Regimento de Infantaria em Quitaúna. Voltei para lá, “eu prefiro Quitaúna do que ficar aqui”. E isso coincidiu com o meu primeiro ano na faculdade de Direito. Resultado: eu não consegui passar de ano, apesar de ter tirado as notas, porque eu não tinha frequência. Eu perdi o ano, graças ao serviço militar. Nesse primeiro ano eu também conheci pessoas, amigos que já vinham do colégio e que tinham entrado na faculdade, enfim, o meu universo começou a se abrir um pouco, a ter mais informação – o meu e o de todo mundo. E eu descobri que existia um curso chamado Ciências Sociais, que era na [rua] Maria Antônia. E eu: "Bom, é isso que eu quero, isso é que eu gosto", história, sociologia etc. Comecei a me educar. E fiz vestibular para Ciências Sociais, entrei, mas aí em alguns meses... Imagina, eu tinha faculdade de Direito de manhã, Ciências Sociais à noite, ainda tinha trabalho – meu pai arrumou um lugar de estagiário numa empresa imobiliária – eu tinha o dia inteiro tomado e aquilo era uma barafunda. E aí eu virei jornalista. Virei jornalista, e como todo jornalista resolvi que a minha missão era salvar o mundo.

P/1 - Mas como você virou jornalista?

R - Essas histórias são compridas, vocês depois vão se queixar de que eu falo demais. Um amigo, colega, amigo muito próximo do Mackenzie, meu colega de classe, chamado Carlos Muntovicce, descobriu que a vocação dele era ser publicitário. E, sempre, aos 18, 19 anos, a gente pensa não em ser funcionário de alguém, a gente pensa em abrir uma agência – sem ter clientes, claro. Aí fizemos uma agência chamada Delta Propaganda, registrada, bonitinha, com bloco de fatura e tal, cuja sede era na sala que era o estoque da loja de bolsas que o pai do Carlos tinha na Rua Capitão Salomão, perto da Praça do Correio. Ele tinha uma loja de bolsa, chamada Bolsas Carlos, e o estoque era num prédio trinta metros abaixo, na esquina da avenida, e o Carlos conseguiu convencer o pai não só a esvaziar o estoque e dar aquela sala para a gente usar, mas também a pôr uma extensão do telefone da loja dele – um “gato” – lá para cima para a gente poder usar. Consequência disso, mais tarde, tempos depois, as pessoas ligavam para a Delta Propaganda, atendia "Bolsas Carlos". "Ah, não, transfere para lá, seu Maurício." Bom, e aí a gente tinha uma agência, compramos móveis e uma máquina de escrever, para pagar a prestação, e tinha uma menina que era colega de escola do Mackenzie que virou nossa secretária meio período. Tinha as mesas dos diretores, que éramos nós, e a mesa da secretária, que ocupavam a sala inteira: se entrasse algum cliente desavisado ali não tinha onde ficar, porque nós ocupávamos a sala inteira. E não tinha clientes. E nós dois andando, batendo em portas, arrumou um amigo não sei onde, mas nada de clientes. Então a gente tinha que pagar as prestações da máquina, das mesas, e tínhamos que arrumar um emprego – isso com duas faculdades, mais não sei o quê, o Carlos também fazia Direito. Eu falei: "Bom, o que eu vou fazer se não tenho tempo durante o dia, não dá para fazer outra coisa, não cabe. Quem trabalha à noite? Porteiro de boate, mas não é lá essas coisas. Jornalista. Jornalista!". Aí um dia, andando ali no Anhangabaú, passei na frente da “Última Hora”. Aqui tem um jornal. Aí eu fui lá. Bati, entrei, uma barafunda a redação, uma confusão dos infernos, todo mundo falando ao mesmo tempo, no andar térreo, não tinha recepcionista, esses luxos: a gente entrava e pronto. Aí eu falei: "Quem é o chefe aqui?" "Aquele careca ali." Aquele careca ali era o Remo Pangella, que era o chefe de redação, secretário, alguma coisa assim. Aí eu fui tentar falar com ele e tinha um monte de gente em volta da mesa, todo mundo querendo falar o mesmo tempo. Eu consegui um buraquinho ali, falei: "Olha, meu nome é Nemércio e eu queria trabalhar aqui. Como é que a gente faz?". Ele olhou... imagina, eram seis da tarde por aí, tudo acontecendo, o “Última Hora” era um jornal muito dinâmico, muito movimentado, muito à flor da pele, e chega esse moleque e vem me amolar. Ele falou: "Senta lá". Senta lá, quer dizer, era um cocho, uma espécie de balcão que tinha meia dúzia de máquinas de escrever em cima. E falei: "Então está bom". Fui, sentei e fiquei lá. E fiquei, e fiquei e fiquei. Aí uma hora ele falou: "Vem cá, você". Fui lá e ele me deu um convite para uma exposição de obras de artes de loucos, num hospício, em algum lugar similar. Faz uma notícia aí. Falei: "Sim, senhor". Voltei lá e fiz, provavelmente três laudas, sobre "vai haver uma exposição blablablá", caprichada, peguei aquilo e levei para ele. Ele não abriu, nem leu, nem nada, e falou: "Corta". Falei: "Como, corta?” Uma obra de arte eu vou cortar? “Mas quanto que é para cortar?". E ele falou: "Corta". E não me deu mais bola. Bom, eu fui, tirei provavelmente uma linha e meia, que era a única coisa que podia sacrificar ali. Eu tinha 19 anos, imagina o que acontece na cabeça. Voltei. "Corta." Ele não olhava o texto. Dizia "corta, corta, corta". Fiquei nisso, assim, uma hora e meia, vai e volta, cortando e cortando e cortando, em lágrimas, em prantos, sacrificando a minha obra de arte. E finalmente ele aceitou. Deve ter desistido de mim. No dia seguinte eu saí correndo de casa, fui procurar o jornal para comprar, para ver minha notícia. E torno a olhar o jornal, e procurar e volta, e vai, e volta. No fim saiu assim, uma linha e meia no pé de uma coluna. Caramba, reduziram, acabaram com a minha notícia, fiquei muito desanimado. Eu falei: "Eles não me merecem", pensei comigo. Aí eu lembrei que eu tinha um ex-professor de português, do colégio, que era jornalista e trabalhava no “Estadão”. O “Estadão” naquele tempo era a elite do jornalismo, que ganhava melhor, não atrasava o salário, fora o prestígio. Aí eu falei: "Ah, eu vou lá". Chamava Nilo Scalzo. Ele era um redator graduado no “Estadão”. Eu procurei ele, falei: "Nilo, eu estou querendo trabalhar, jornalismo me atrai e eu preciso pagar dívidas". Ele falou: “Vem aí à noite que eu vou ver se consigo um estágio para você". Voltei à noite e aí ele me apresentou ao meu primeiro chefe no jornalismo, que era o Luiz Mascarenhas Neto. O Mascarenhas era o editor de política nacional do “Estadão”. Ele falou: "Você vai ser estagiário, senta aí". Tinha três mesas: a dele, a de um outro redator e uma outra, vazia, que era essa minha vaga. E eu comecei naquela mesma noite. O Mascarenhas falava: "Olha, eu não tenho tempo para te ensinar, ninguém aqui tem. Leia o jornal todo dia, vê como é que é. Vê como é que o jornal faz as suas notícias e organiza isso. E tenha isso na cabeça sempre". E aí eu comecei a ser o que anos depois se chamaria copidesque, que era o redator, quer dizer, o sujeito não é o repórter, é o cara que fica na redação, recebe o noticiário – a gente recebia noticiário do Brasil inteiro, de telex, teletipo, telegrama da Western, que era um maço de papel assim que a gente tinha que ler porque o correspondente mandava aquilo, a sucursal mandava. Às vezes, sobre uma mesma notícia, apareciam informações de diversas fontes, de diversos lugares do Brasil, as notícias mais importantes, e a gente tinha que harmonizar aquilo e fazer um texto. E o jornal fechava, não como hoje, que fecha às cinco da tarde, fechava uma hora da manhã, ou quando desse. Mas tinha que fechar porque no dia seguinte tinha caminhão para sair com o jornal pronto para ir para Presidente Prudente [e demais cidades em que era distribuído]. Então, amigo, tem que fazer. E foi uma baita escola porque eu comecei lá, acho que foi 1961, e foi até começo de 63, acho. Foi uma época muito quente no Brasil, de noticiário político muito quente.

P/1 - Onde ficou a academia, o curso de Direito e de Ciências Sociais?

R - Fui largando. Porque eu resolvi salvar o mundo como jornalista.

P/1 - E o que você disse lá na sua casa quando levou a notícia?

R - Foi a primeira vez que meu pai me aplaudiu, porque ele lia o “Estadão”. E ele falou: "Ah, sim!". Porque quando eu contei para ele que eu ia fazer uma agência de propaganda, consórcio, não sei o quê, meu pai falou: "Ah, meu Deus do céu, daqui a pouco vai estar vendendo o remédio para calo em cima do Viaduto do Chá". Eu era um grande fracasso até então. Aí eu fui trabalhar no “Estadão” e ele falou: "Opa! A coisa agora ficou mais séria". E eu fui indo, fui indo, fui deixando os cursos de lado. Direito eu fiz até... eu terminei o terceiro ano, acho que talvez tenha começado o quarto, mas aí foi caindo fora, largando. Vendi a minha parte na agência para o meu sócio por, sei lá, um cruzeiro, e virei jornalista. No começo de 1963, ou fim de 62, briguei com a namorada, que era uma namorada que vinha do colegial; brigamos e eu fiquei meio solto no espaço. Aí o Luiz Weis, a gente estava no bar do hotel Claridge, que depois virou Cambridge e que hoje virou um cortiço; o Claridge naquela época era uma maravilha. A gente saia da redação do “Estadão”, ia para lá a pé e ficava ouvindo bossa nova, essas coisas, jazz. O Weis vira para mim e fala: "Você fica aí se lamentando pelos cantos, por que você não vai para a BBC?". Falei: "Como vai para a BBC, eu não sei nem onde é, como é". Falou: "Ah, se vira, escreve para lá, faz alguma coisa". Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: “Eu vou atrás”. Fui investigar quem era o chefe da BBC e escrevi uma carta, em inglês, para o Serviço Brasileiro da BBC. A gente era colega do “Estadão”. A gente vivia saindo junto. O Vlado, eu, o Luiz Weis, o Fernando [Pacheco Jordão], o [Antônio Marcos] Pimenta [Neves] e outros. E a gente ia para o bar do Claridge, ia para o Salada Paulista comer salsicha com maionese em cima do balcão, assistir sessão da meia-noite num cinema que tivesse sessão à meia-noite, no sábado. A gente estava sempre ali, na turminha. Aí o Luiz falou isso e, bom, para quem que eu escrevo? Fui descobrir o nome do chefe do serviço, escrevi uma carta em inglês e efetivamente eu disse: "Olha, o que vocês estão fazendo que não me contrataram ainda? Eu sou um gênio, trabalho do ‘Estadão’, sou uma maravilha, bonito, simpático, elegante, original", como diria o Juca Chaves, “e por que vocês não me contrataram ainda?” Para minha profunda surpresa, uns meses, três meses depois, eu recebo uma carta num papel azul, timbrado, da BBC, dizendo "olha, a gente agora não pode porque não tem vaga, mas teu nome está aqui. A primeira chance que tiver, não sei o quê". Mais outra surpresa, daí a mais três meses, uma cartinha dizendo "olha, vai no consulado inglês, aí em São Paulo, faz teste de voz, teste de inglês, não sei o quê ". Fui, fiz. Mais dois meses, três meses, "vai fazer exame médico em tal lugar assim e assim". Passa mais dois, três meses, "olha, anexo está o contrato de três anos e você pode retirar o seu ticket aéreo na Rua Bráulio Gomes, no escritório da BOAC [British Overseas Airways Corporation]". Aí falei: “Bom, agora o negócio pegou”. E resultado é que no dia 12 de outubro de 1963 eu descobri a Europa, porque foi no mesmo dia em que o Cristóvão Colombo descobriu a América. E quando eu pus os meus pezinhos, os meus sapatos de sola fininha tropical, no chão do aeroporto de Heathrow, o chão frio – aquele frio entra pela sola e toma o corpo inteiro –, falei: "Bom, cheguei aqui, tenho 23 anos". Ah, eu tinha casado quando teve esse episódio, essa coisa da BBC; falei: “Olha, é bom a gente casar com a namorada original", com quem eu tinha brigado. "Vamos casar, eu vou na frente e você vai depois. Eu vou arrumar um lugar para a gente ficar." E quando eu cheguei, botei os pezinhos lá, falei: "Cheguei na Europa, tenho 23 anos, sabe quando que eu vou voltar para aquela terra de índios lá embaixo? Nunca”. Um ano e meio depois eu estava seguro de que eu tinha que voltar, porque lá na Inglaterra ninguém precisava de mim. Eu era um parafuso; tira um parafuso, põe outro parafuso, dá na mesma. E a máquina era muito maior do que no Brasil. O Brasil precisava de tudo, precisava de trem, de hospital, de professor, de jornalista, de tudo. Lá não precisava de ninguém. A estrutura de empregos estava toda ocupada por senhores e senhoras de idade, muitos deles veteranos de guerra, de muleta. Você ia comprar um selo no correio para pôr numa carta, era uma velhinha que te atendia no guichê. E foi por isso que surgiram Beatles, Mary Quant, Rolling Stones, a moda masculina de Carnaby Street, a minissaia. Tudo isso surgiu porque a juventude tinha que achar meios de produzir alguma coisa, de fazer alguma coisa, e não podia dentro da estrutura existente, porque era petrificada. Sem contar que no Brasil eu podia ir para o interior de Goiás e ficar multimilionário. E lá eu nunca, jamais, ia conseguir nada parecido com isso. Aqui havia necessidades e oportunidades. E lá não, lá estava tudo abafado. E a Inglaterra nessa época estava num momento econômico muito deprimido, estava mal, tinha inflação, enfim, estava meio chato. Então, um ano e meio depois eu falei "não, eu vou é voltar", fiz os três anos [de contrato com a BBC]. Se quisesse eu podia estar lá até hoje.

P/2 - No que consistia o trabalho?

R - O Serviço Brasileiro tinha 12 pessoas mais ou menos. Depois que eu fui, eu consegui que eles contratassem o Fernando Jordão e nós dois conseguimos que eles contratassem o Vlado também. Então estávamos nós lá e mais dez pessoas. A gente fazia reportagem, apresentava noticiário que vinha da redação central do Serviço Internacional da BBC, que era no mesmo prédio, botava o programa no ar à meia-noite de lá, oito horas da noite aqui, gravava programas durante o dia, programa de todo tipo, de música, de literatura, comentários sobre fatos do dia. Foi lá que eu vi pela primeira vez uma coisa chamada DNA, por exemplo, era um texto sobre o DNA, isso em 1964. E entrevistas. Fazia de tudo. Eu fiz radioteatro, o Vlado fez radioteatro também, acho que o Fernando deve ter feito também. Pegava obras, textos que já tinham caído em domínio público, para a BBC não ter que pagar direito autoral, e eram obras antigas, mas ótimas, ótimos trabalhos, que a gente traduzia, gravava e botava no ar. A gente fazia de tudo. Não me lembro se foi um fim de ano, uma festa de fim de ano que eu saí na rua com gravador e fui fazer reportagem, ou se foi uma eleição, não me lembro, eu sei que eu saí pela rua à noite com gravador. E uma coisa que foi totalmente imprevista, e foi muito interessante, foi que o Fernando e eu irradiamos a Copa do Mundo de 66, de futebol, que foi na Inglaterra. E nós dois partimos do princípio de que "olha, nós temos que assistir a esses jogos. Vão ser aqui. Mas nós não vamos pagar ingresso porque é muito caro. Como é que a gente faz para assistir ao jogo sem pagar ingresso? Vamos transmitir a Copa do Mundo". Aí toca convencer os nossos chefes de que aquilo era a grande chance de aumentar a audiência do Serviço Brasileiro da BBC no Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, era a Copa do Mundo a grande chance. Aí demorou e tal, mas "vocês acham que é tão importante, vamos contratar um locutor, não sei o quê". Falei: "Não, que contratar, está louco? A gente faz". "Como a gente faz?" "O Fernando e eu aqui." "Mas vocês nunca fizeram." "E daí? Eu não fiz um monte de coisa ainda, pretendo fazer essas coisas." Aí convenci, convencemos eles de que a gente treinaria e irradiaria os jogos. Então nós fomos a dez jogos do campeonato inglês, cujos jogadores a gente não conhecia. Imagina, o campeonato inglês não era como hoje, que se vê jogo da Inglaterra e França, todo mundo na televisão, aquilo era muito distante. Everton. Times assim que você nunca tinha ouvido falar. Arsenal. Fomos. A BBC comprou o ingresso para nós, a gente sentava na geral, nas cadeiras, por ali, o Fernando e eu, um gravador desse tamanho, o gravador de mão chamado Uher. Era um super gravador, mas era um trambolho. E a gente irradiava o jogo, comentava o jogo, no dia seguinte fazia uma fita desse tamanho e, na segunda-feira, levava para BBC e todo mundo ouvia e dava palpites. Olha, precisa melhorar isso; fala menos tal coisa, fala mais isso, fala mais aquilo, enfim, foram acertando as pontas e fizemos dez jogos assim. Aí veio a Copa do Mundo e nós irradiamos os jogos. Infelizmente o Brasil foi eliminado por Portugal e, com a eliminação do Brasil, acabou o patrocínio das emissoras brasileiras, que estavam lá em massa, estavam todas lá. E os locutores e comentaristas vieram todos embora, ficamos nós. Resultado, tempos depois, eu já tinha voltado para o Brasil, estava conversando com Narciso Vernizzi, na Jovem Pan, e o Narciso falou: "Olha, vocês dois, a gente pegava tudo que vocês irradiavam, pegava do ar e punha no ar aqui. A Rádio Continental do Rio de Janeiro transmitia os jogos inteiros com vocês irradiando", tudo de graça, não pagavam nada para a BBC. Foi uma coisa que não estava prevista, mas foi uma aventura interessante.

P/1 - Assistiram aos jogos, não é? Nemércio, tem uma coisa anterior que eu queria que a gente registrasse: como você conheceu Vladimir Herzog? Qual foi a primeira vez que você encontrou com ele?

R - A primeira vez eu não lembro, mas foi no “Estadão”, ou no convívio do “Estadão”. Se não me engano, quando eu entrei o Vlado estava em Brasília, estava na época da recém-fundada Brasília e ele andou trabalhando lá, fazendo reportagem, porque ele era repórter. E aí ele voltou para São Paulo e a gente enturmou com aquela turma que já existia e foi assim. Mas eu não me lembro uma situação ou um dia específico.

P/1 - Ele era muito fechado?

R - Não era fechado, não. Por exemplo, tinha o Paulo Ecker Filho, que era um gaúcho, um cara muito inteligente, acho que ele virou poeta depois, e ele escrevia muito bem. Tinha o... era um professor português angolano, Fernando Augusto de Albuquerque Mourão, que trabalhava como jornalista, que tinha fugido de Angola por causa das guerras com Portugal e arrumou um emprego no “Estadão”. Ele também fazia parte do grupo. Enfim, era um grupo elástico, flexível, entrava gente, todo mundo era bem-vindo. Havia uma divisão na redação do pessoal mais de direita e o pessoal, digamos, de esquerda – esquerda meio relativo, porque naquela época o pessoal da direita foi tão para a direita que o centro ficou na esquerda. É um pouco parecido com o que acontece hoje. Sem a virulência e as bobagens. Mas havia um convívio: todo mundo convivia, não tinha guerras e brigas, mas havia uma divisória. Thomaz Souto Corrêa, que depois foi – acho que até hoje ele é – diretor da Abril, que não é mais Abril também. O pai do Mino Carta, que era o senhor Giannino Carta, que era o chefe da editoria internacional do “Estadão” e que era também correspondente; um senhor sempre de gravata, muito formal, com corrente de ouro do relógio aqui, do chaveiro. Ele era correspondente do “Corriere della Sera”, da Itália. Então ele fechava a editoria dele aqui, sei lá, meia-noite, uma hora, e ficava na redação escrevendo matéria para o “Corriere della Sera”. Então foi uma redação muito qualificada. Friedrich Hayek, que era um economista austríaco que era o chefe da editoria de economia. Alberto Tamer. Enfim, só tinha nome bacana. Mas tinha essa divisoriazinha entre o pessoal mais de esquerda, que eram os mais jovens em geral, e os mais de direita, que eram os mais velhos.

P/1 - E como era o convívio com o Vlado, qual era a impressão que você tinha dele? Que característica que te chamava a atenção nele?

R - A curtição dele com coisas da cultura. E não só a cultura brasileira, mas da cultura em geral; o gosto pelo cinema, acho que pelas artes cênicas, teatro também. Uma coisa que eu também sentia nele era a precisão das coisas, precisão do raciocínio. "Você falou tal coisas assim, assim e assim, mas não é bem assim, é tal coisa assim, assim. Não concordo com isso." Quer dizer, ele era muito caxias nesse sentido intelectual, era uma coisa que eu sentia nele, o que não significa que ele não fosse um sujeito de bom humor. Ele estava sempre dando risada, mexendo com os outros, provocando, cutucando. Enfim, era muito humano. Não tem assim “uma” coisa marcante. Mas era esse ser humano que era nosso amigo.

P/1 - Esse momento em que você vai para a Inglaterra, Fernando vai em seguida, por que trazer o Vlado? Qual era o motivo?

R - Pelo mesmo motivo, quer dizer, sair daqui. Porque ser jornalista no Brasil naquele tempo era muito insalubre. Você estava sempre arriscado a perder o emprego, a se ferrar de alguma maneira. Então, se puder, vamos tentar tirar quem a gente puder. Quem é que é próximo? É o Fernando, é o Vlado e vamos embora. Foi isso, não foi outra coisa.

P/1 - E os três conviveram com as respectivas famílias?

R - Sim, porque nós três nos casamos antes de ir, pouco antes de ir. E a minha primeira filha nasceu lá, a primeira filha do Fernando nasceu lá, e eu acho que acho que o Rodrigo nasceu lá, o filho dele também.

P/2 - O Ivo e o André.

R - O Ivo e o André nasceram. Mas o Ivo e o André nasceram depois que eu já tinha voltado. Porque como o Vlado foi o último a ir, também foi o último a voltar, porque tinha contrato de três anos. E o Fernando e o Vlado, depois que terminaram o contrato com a BBC, eles fizeram curso de produção de televisão, que foi mais uns meses. Se eu não me engano, o Ivo e o André nasceram depois que eu já tinha voltado. Mas, enfim, os nossos filhos nasceram lá, e tem uma foto lá no Instituto [Vladimir Herzog] de nós num parque que era perto da minha casa, Hampstead Heath, no norte de Londres, que tem um carinho de bebê onde está a minha filha. Minha filha mais velha está ali dentro, ela tinha um ano, qualquer coisa assim. E a gente estava num gramadão. Foi um convívio muito bom, muito agradável.

P/1 - Que planos esse trio fazia para o Brasil? O que vocês pensavam do país que estava tão distante?

R - A gente estava meio desanimado, falando "caramba, como é que vai resolver esse negócio, como é que vai [ser]?". Eu não posso falar pelo Fernando e pelo Vlado, mas, pelo que eu percebia, eles estavam tão desanimados quanto eu. Ninguém estava fazendo planos de "vamos voltar e assumir o poder pelo poder das armas", ou sei lá o quê. Ou, "eu vou ser um tribuno e seduzir as massas, e vamos acabar com essa ditadura". Não me lembro de a gente ter isso. Repito, eu não posso falar por eles, claro, eles talvez pensassem outras coisas. A gente era uma posição de revolta. Assim: “Olha, meu Deus, esse país não há meios, como é que vai resolver esse troço? Acabar com essa ditadura”. A gente recebia muito pouca informação do Brasil, quer dizer, a chegada de um jornal do Brasil lá ou de uma revista “Visão”, que de vez em quando chegava no Serviço Brasileiro, mas chegava com um mês de atraso, dois meses, a gente olhava, lia, lia, mas não animava muito.

P/1 - Mas ainda assim decidiram voltar.

R - Eu contei: eu me convenci razoavelmente cedo de que o meu futuro era aqui. Não por nada, mas porque aqui não precisam de mim, na Inglaterra. Eu trabalhava, fazia, legal, bacana, vamos lá, vamos que vamos, e, sem hipocrisia, eu fazia porque eu gostava daquilo que eu fazia. Mas no fundo eu sabia que “olha, amanhã contrata uma menina aí, bota no meu lugar e dá na mesma”, eu não sou tão importante assim. E no Brasil, não; no Brasil, caramba, tem tudo para fazer lá. Entre outras coisas, melhorar o regime. Mas não era essa a prioridade, a prioridade era fazer alguma coisa útil, pelo menos para mim, alguma coisa que fosse útil para mim e para os outros.

P/1 - O que você veio fazer quando voltou?

R - Enquanto eu estava lá, fui correspondente da “Quatro Rodas” e da revista “Claudia”. Fiz matérias inclusive sobre os Beatles e sobre os Rolling Stones, o enterro do [Winston] Churchill, coisas assim. Fiz uma matéria grande para a “Quatro Rodas”, antes da Copa do Mundo, sobre dicas para os brasileiros que iam para Londres assistir à Copa. E eu dizia: Paris, Roma, quando você chegar lá elas te abraçam; Londres te olha assim, de longe. E fala: “E aí: prove-se”. Londres não te aceita assim, você tem que seduzir, conquistar. Paris e Roma te abraçam, te beijam, e está tudo bem. Falando dessas coisas, da cultura um pouquinho, então foi uma experiência bacana. Pouco antes de eu voltar, o Luis Carta, que era diretor editorial da Editora Abril, me escreveu dizendo: "Quando você voltar vem aqui que a gente quer conversar com você". Eu voltei, mas não fui porque tinha um grupo de jornalistas, entre os quais o Mauro Salles, esse Mascarenhas que foi meu chefe, e mais outros do Rio e de São Paulo, que tinham fundado uma empresa de relações públicas chamada Consulterp – que essa, ao contrário da minha agência do passado, tinha alguns clientes. Aí me convidaram para ser sócio, e entrar no meio do rolo. E eu fui. Então, em janeiro de 1967, eu assumi lá, mas era uma dificuldade porque tinha mais sócio do que cliente. E porque o Rio de Janeiro, do ponto de vista de custo, era muito pesado para o conjunto. Então a gente tinha clientes que pagavam em São Paulo mais do que clientes que pagavam no Rio. Mas só que a gente tinha que usar o dinheiro para sustentar o Rio também. Mas, pessoalmente, deu para tocar o barco, porque no fim de 1967, ou seja, quase um ano depois de eu voltar, a Esso me convidou para fazer o “Repórter Esso”. E eu tinha trabalhado lá no passado. Num desses meus descaminhos, trabalhei no setor de relações públicas da Esso, que era ali perto da Praça da República. Fazia um press-release por ano, era uma coisa assim. Eu não sabia nem o que era press-release, aprendi lá. Aí eles me convidaram para fazer o “Repórter Esso” eu falei: "Opa, quero". Só que eu tenho três condiçõezinhas. Primeiro, eu não quero trabalhar para nenhuma empresa de televisão no Brasil, nem para nenhuma agência de propaganda, quero trabalhar para a Esso. O meu compromisso é com vocês e o de vocês é comigo. Porque eu não ia trabalhar numa empresa de televisão que não pagava décimo terceiro salário para os funcionários há três anos. E nem agência de propaganda no meio do caminho; não, eu trabalho com vocês. Segundo, eu ouvi dizer que tem um manual de redação, do “Repórter Esso”. Eu nunca vi isso, mas que teria sido feito pela UPI [United Press International] quando começou o telejornal aqui no Brasil “no século 19”. Eu falei: “Eu não quero ver esse manual, eu vou fazer do meu jeito”. Eu nunca vi, mas o que eu soube é que esse manual dizia que só podia fazer entrevista com chefe de Estado ou equivalente na igreja, ou seja, o papa. Quer dizer, sabe, não dá para fazer um telejornal desse jeito, eu vou entrevistar quem eu achar que devo. E a terceira condição, “eu só mostro o texto para vocês no dia seguinte; eu não mostro o texto antes”. Ou vocês confiam em mim e eu em vocês, ou a gente não vai poder conversar. Concordaram com tudo, nunca tivemos um contrato escrito, sempre me pagaram direitinho, foi ótimo. E foi o ano de 1968, aquele ano que nunca acabou, como diz o Zuenir [Ventura]. Então eu transmiti a morte de Robert Kennedy, por exemplo. Foi perto do meu aniversário, em junho de 1968. O AI-5, que foi no fim [do ano]. Enfim, consegui uma coisa fantástica, uma entrevista com Celso Furtado. Imaginem, em 1968. Ele ia lançar um livro na Livraria Cultura e eu encasquetei de entrevistar o Celso. Falei, bom, vamos forçar um pouco essa barra. Aí fui. Eu não fiz a entrevista, porque não dava para eu ir. Mas eu mandei filmar e botei no ar, e falei: "O livro tal, Celso Furtado, economista" blablablá, e fiquei esperando a bordoada. E não aconteceu nada. Tanto que quando hoje o pessoal pergunta "como é que fazia com a censura?", eu falo: "Era uma parede de borracha. A gente empurrava, ela voltava. A gente empurrava outra vez, ela voltava". Era resiliente. Mas a gente vivia empurrando para ver se conseguia alguma brecha. Era o que dava para fazer. Você não podia querer destruir a parede porque era indestrutível.

P/1 - Qual era a emissora?

R - TV Tupi. Então eu pegava os restos do “Ultra Notícias” – que era o telejornal das sete horas da noite – e o “Repórter Esso” ia ao ar às dez, ou quando a TV Tupi bem entendesse. A partir das dez da noite valia tudo. E então pegava os restos do “Ultra Notícias”, e dizia: "Eu não vou fazer um jornal igual, eu vou fazer outra coisa". O que eram as principais notícias do dia e fazia um resumo... Tinha um comercial no meio, então a primeira metade, notícias nacionais curtinhas, uma entrevista que eu fazia – entrevistei Indira Gandhi, o Dr. [Christiaan] Barnard, que fez o primeiro transplante [de coração]. Enfim, umas outras pessoas. E aí eu fazia essa entrevista um pouquinho maior, na primeira metade. Segunda metade, internacional. Noticiazinhas internacionais e filmes de reportagem internacional de agências internacionais, e aí era UPI, AP etc., Vietnã...

P/1 - Podíamos dizer que na época você era uma celebridade, porque exposto na TV, com um noticiário importante.

R - Celebridade é relativo, porque não dava para ser celebridade naquela época. Não tinha internet, não tinha Facebook, Twitter, essas coisas, redes sociais. Mas, sem dúvida, o “Repórter Esso” era um programa de muito prestígio. Aliás, até hoje. Pelo menos o “Repórter Esso” de televisão, em São Paulo, acabou em dezembro de 68. Porque ia entrar no ar o “Jornal Nacional”, da TV Globo, em rede. Era a primeira vez que acontecia isso, uma rede nacional, ou pelo menos São Paulo e Rio. E a Esso disse: "Nós não temos cacife para isso. Além do que, a Esso está mudando os seus rumos e vai sair de distribuição de gasolina, posto de gasolina e tal, e vai fazer só prospecção", que é o que eles estão fazendo hoje, estão mexendo com a perfuração [de poços de petróleo]. Então, acabou. Vai acabar em 31 de dezembro. Mas aí o [“Repórter Esso”] de rádio tinha um contrato diferente, que foi um pouco mais adiante, o de rádio do Rio de Janeiro, outras datas, o de televisão no Rio de Janeiro outras datas, uns acabaram antes dos outros. Acho que o meu foi o que acabou primeiro.

P/1 - No seu caso, você ficou com a broxa na mão, não é? Tiraram a escada.

R - Fiquei. E aí falei com os meus sócios na Consulterp, sim, porque tinha a Consulterp o tempo todo, atender clientes, fazer entrevista. E falei: "Olha, vamos fazer o seguinte: como eu tenho uma filha, sou casado, tenho contas para pagar e aqui não está dando, eu vou fazer o seguinte: dia 31 de dezembro eu fecho a porta, deixo a chave embaixo do tapete, vocês pegam e tocam para frente. Eu vou procurar a minha vida porque não dá. Não posso não ter outra fonte de renda, e o “Repórter Esso” vai acabar". Foi um tempo antes de acabar. Aí concordaram, não tinha outro jeito, e eu fui trabalhar na Abril. Aí fui falar com o Luis Carta: "Olha, estou aí". E ele me escalou para a [revista] “Realidade”, eu comecei na “Realidade”. Era uma revista mensal, você tinha todo o tempo do mundo para fazer matérias. Acho que seis ou oito dias depois que eu comecei na Abril, o Mauro Salles, que era um dos sócios da Consulterp, tinha formado uma agência de propaganda e conquistado a conta da Willys, que ia ser comprada pela Ford. E me chama. Eu tinha entrevistado Mauro uma vez que ele foi para Londres, eu entrevistei ele pela BBC, então a gente se conhecia. Aí ele fala: "Vem para cá que a gente precisa de alguém para atender a Ford, e você fala em inglês, você morou lá na Inglaterra, você tem um chute para isso". Falei: "Mauro, eu agradeço muito, mas assumi há seis dias na Abril, eu não posso largar os caras na mão, não seria legal, eu não me sentiria bem fazendo isso". "Tá bom, mas na hora em que você sair, vem aqui". "Tá bom". E fiquei trabalhando na “Realidade”. Fiz matérias sobre o Projeto Rondon, o Zé do Caixão, fiz matéria sobre um monte de coisa.

P/2 - Qual era a linha editorial?

R - Aquela turma original, vários deles tinham saído e a revista tinha “endireitado” um pouquinho, ainda era uma revista muito forte, procurava ir fundo. O Audálio [Dantas] trabalhava lá, mas já não era aquela “Realidade” inicial, que era bem marcadamente, não digo de esquerda, mas de oposição, de crítica, de posição crítica. Mas deu para fazer algumas matérias interessantes. Houve uma época em que o Paulo Francis foi diretor de redação, sei lá, por 20 dias, aquelas coisas de jornal, de redação, que é tudo maluco, não é? Até que assumiu um cara chamado Paulo Mendonça, que era um lordezinho meio empavonado e que nessa matéria do Zé do Caixão ele andou fazendo mudanças no texto, e quando ele me devolveu eu falei: "Pô, tirou um monte de coisa legal daqui. Piorou a matéria". Eu já não estava me sentindo legal com aquele sujeito, não estava gostando, era um cara que falava palavras em inglês para impressionar, uma coisa meio bocó. Aí eu escrevi uma carta, me demitindo, para o Luis Carta. E eu tinha uma máquina, Olympia, igual àquela que o Vlado tinha. O Vlado comprou a dele depois da minha; ele conhecia a minha e comprou igual, da mesma cor, inclusive. Que tinha uma letrinha miúda. Eu escrevi uma carta para o Luis Carta, com aquela letra miúda, era uma carta enorme, dizendo “olha, eu não concordo com o rapaz aí, o Paulo, mexeu no meu texto de uma maneira que eu acho que piorou o texto, mas...” Isso em resumo, porque era toda uma caudalosa a carta de demissão. “Como ele é o chefe e eu sou subordinado, a corda é mais forte do lado dele, então eu vou embora, me demito” e tal. Aí fui entregar a carta pessoalmente para o Luis, e com cópia para o Paulo. O Luis, que era gordo, assim meio paxá, falou: "Olha, quer saber?". Eu achava que ele ia falar: "Não, fica aí". Saí muito frustrado, porque ele virou e falou: "É bom sair dos lugares". Até hoje eu lembro disso, e tinha razão. É bom sair dos lugares porque você vai se virar e vai atrás de alguma outra coisa. E depois eu fui levar para o Paulo a cópia dele. Entreguei, ele leu. E faz um comentário que é a cara dele: "I’am flabbergasted". Falei: "Tá bom, tchau. Flabbergasted. Goodbye". E fui embora. E fui falar com Mauro Salles: "Olha, estou aí". Ele falou: "Vem já para cá". Aí fiquei 13 anos na Salles. E eu cheguei lá como contato, sei lá, subcontato de coisa nenhuma da Ford. Eu não sabia o que era “paste up” – quem me ensinou foi a minha secretária. Porque eu perguntava para ela: "Você já tem o layout aprovado. Tem o texto, título, tudo. Por que tem que fotografar e grudar no papelão, e essa coisa horrível?". E ela falou: "Ah, porque isso é assim”, enfim, ela me ensinou o que era isso. E eu fiquei 13 anos lá, atendi Ford, atendi meio mundo, Bradesco, tudo quanto era empresa, Cinzano, Rhodia, que na época era importante.

P/1 - Está falando em que período?

R - 1969 a 1980.

P/1 - Deixou o jornalismo de lado.

R - Sim. Acho que foi 1969 ou 70, que o Fernando foi me convidar, foi lá na Salles, que era aqui na Rua Teixeira da Silva, no Paraíso. Ele já tinha contato com a TV Cultura quando estava em Londres, o pessoal da Cultura já paquerava ele quando ele estava lá. E ele voltou para o Brasil e veio dirigir programa de radioteatro. Não era radioteatro, eram "features", reportagens assim mais aprofundadas sobre assuntos muito interessantes, inclusive ele ganhou prêmio, se não me engano, com isso na TV Cultura. Eram programas muito bacanas. E falou: "Querem que eu assuma o jornalismo. E eu queria saber se você quer apresentar". No “Repórter Esso” eu falava “eu produzo e eu apresento”. Porque eu não confio. Com o Fernando, não: você produz, eu chego lá e leio, não quero nem saber. Porque trabalhar em propaganda era uma dureza, era um negócio que você trabalhava o dia inteiro e vai fim de semana, o diabo.

P/2 - Mas você era redator na Salles?

R - Não, na Salles eu era contato de atendimento com o cliente, planejava as campanhas, fazia o meio de campo entre o cliente e a agência. E tinha que me relacionar com uma porção de gente do lado do cliente e com uma porção de gente da agência: criação, mídia, tudo isso, eu que tinha que falar: "O cliente quer assim, assim, assim, mas a gente vai sugerir tal coisa assim e assim, que é um pouco diferente por isso, por isso e tal". Era esse meio de campo. E eu então eu fui de subcontato na Salles a diretor-executivo. Então fiz a carreira inteira lá.

P/2 - E na Cultura?

R - Sim, o Fernando fez esse convite, eu falei: "Eu vou, mas eu tenho esse problema: eu preciso ter um reserva que possa me cobrir se eu der mancada, porque esse negócio aqui é impossível de prever". Dá uma crise num cara lá no Ipiranga, eu tenho que sair correndo e aí eu sei lá. Aí tinha o Fábio Peres, que acabou apresentando também o jornal comigo em várias situações, o Marco Antônio Rocha também, e teve outros também. Mas eu era o principal, foi eu que comecei o programa e foi até o Walter Sampaio me mandar embora. Isso em conjunto com a agência de propaganda.

P/2 - Que anos são esses da TV Cultura?

R - Acho que foi do fim de 1969 até 71, 72, por aí.

P/2 - Você não cruza com o Vlado na TV Cultura?

R - Nesse tempo teve uma época, e aí eu não sei direito exatamente quando, que o Vlado trabalhou na redação da TV Cultura. Mas eu nem ia à redação da TV Cultura. Eu saia Minhocão afora, no meu glorioso Aero Willys, que nem maluco, ia para a TV Cultura, chegava lá a menina passava um pó de arroz e eu entrava no ar. Eu não ia a lugar nenhum. E saia já tinha ido todo mundo embora. Então de vez em quando eu via o João Batista [de Andrade], via outras pessoas, mas muito de longe. E o Vlado se não me engano trabalhava durante o dia, não sei se era de manhã, alguma coisa assim. Então a gente não colidia muito, não coincidia muito os horários.

P/1 - Mas ainda alimentavam uma relação, uma amizade.

R - Sim, continuou sim, claro.

P/1 - Frequentavam-se?

R - Sim, mas, sabe, na minha vida pelo menos, me absorvia muito a vida profissional. Eu chegava assim, fim de semana, estava esbodegado, porque era um pau danado o dia inteiro, e à noite o telejornal, e o telejornal tinha sábado também. Então tinha que ir para a TV Cultura sábado à noite para ter o jornal. Era muito exigente, em matéria de tempo, quer dizer, não tinha tempo para, digamos, o convívio social. Você tem que ter um pouco de lazer, mas eu não tinha, nunca tive.

P/1 - Quando o Vlado foi para a “Visão”, o que você se lembra desse tempo? A “Visão” era uma revista de prestígio, você era leitor da “Visão”? O que mudou na revista?

R - A “Visão” era uma revista originalmente de economia e negócios, que nesse período, nesses anos, sob a liderança do Zuenir Ventura, ampliou muito seu universo, incluindo assuntos que a rigor não eram de economia e negócios, quer dizer, eram assuntos de cultura, outras notícias de outros tipos, que podiam interessar o leitor. Lembrando que não existia a “Veja”, não existia nada disso. A “Visão” passou a ocupar uma posição quase que sem concorrência durante um bom tempo. O Vlado e o Rodolfo Konder, que trabalhou lá também, se queixavam de que nunca tinham arquivo. Precisava de foto de alguém, era uma loucura: onde que eu vou arrumar uma foto dele? Na pasta tinha três, então era um problema. Eles não tinham, vamos dizer, rios de dinheiro à disposição, mas conseguiam, com talento, produzir trabalhos importantes, e com uma abrangência interessante, uma combinação interessante de assuntos. Tanto que, eu contei aqui, quando eu estava na BBC a gente recebia a “Visão”, de vez em quando, com muito atraso, mas era a revista do Brasil que chegava lá.

P/1 - E era também o mesmo sistema de testar essa parede elástica aí da censura e tudo mais?

R - Eu não sei, eu nunca trabalhei dentro da “Visão”, eu não sei como é. Mas eu acho que sim. Por exemplo, tem uma matéria do Vlado sobre a cultura brasileira, que é dessa época, que não é um ataque ao governo, não é isso, mas é uma matéria que vai fundo em assuntos, é uma matéria importante, sobre a cultura brasileira, uma matéria grande. São, não sei, meia dúzia de páginas, muito abrangente, muito detalhada – como era o Vlado, com esse detalhismo dele, de ir atrás da coisinha menor, mas que é importante. E até concluindo pensamentos, juntando coisas e formando uma figura da cultura brasileira. É muito significativa aquela matéria [“A crise da cultura brasileira”, revista “Visão”, 05/07/1971]. Isso é um exemplo que eu me lembro, mas havia vários. Tinha notícias menores, sobre assuntos interessantes também, que eram valiosos. Era uma revista que tinha muita personalidade.

P/1 - Boa de ler pelo jeito.

R - Sim, sim. Não só boa como [também] era importante você ter pelo menos o olhar, consultar, saber o que a “Visão” estava cobrindo. Já era importante, mesmo se você não lesse detalhadamente tudo.

P/1 - O Vlado ficou bastante tempo lá?

R - Ficou alguns anos, eu não sei quanto tempo. Eu me lembro de encontrar com ele. No tempo que trabalhei no “Repórter Esso”, a redação da TV Tupi, era na Rua 7 de Abril e a redação da “Visão” também, a alguns prédios de distância. E eu escrevia o “Repórter Esso” nessa redação da 7 de Abril, rodava no mimeógrafo à álcool, eu rodava, do qual eu saia quase bêbado de tanto cheirar aquele álcool, entrava na perua da TV Tupi, a viatura da TV Tupi, e outra vez saía que nem louco pelo Minhocão para pôr no ar no Sumaré, na TV Tupi do Sumaré. O Minhocão faz parte da minha vida. E eu me lembro de encontrar o Vlado na rua, porque ele trabalhava na “Visão” e eu trabalhava na Tupi, então a gente de vez em quando se cruzava ali.

P/1 - Não dava nem tempo de conversar?

R - Não, a gente batia um papinho e vamos embora, porque os dois tinham que correr para algum lado. Porque naquele tempo era diferente de hoje. Quer dizer, o jornalista hoje, em geral, trabalha em um lugar. Naquele tempo, todo jornalista tinha três ou quatro empregos, a gente tinha que se virar. Tinha aquela história do Assis Chateaubriand: contavam que um jornalista uma vez foi pedir emprego [aumento] para ele, e ele falou: "Eu já te dei uma gazua? Por que você vem pedir dinheiro para mim?". Gazua era a carteira de jornalista. "Vai tomar dinheiro dos outros".

P/1 - Bem Assis Chateaubriand.

R - Contam isso. Não juro que ele falou, mas faz sentido.

P/2 - Isso que você falou, do seu perfil, de ser uma pessoa que chegava ao fim de semana e estava esgotado dos trabalhos... Você acha que o Vlado também era muito dedicado ao trabalho, sobrava pouco tempo? Como era? Vocês se falavam [sobre isso]?

R - Eu acho que era. Pelo jeito dele ser, pela maneira de ser dele. Ele era muito dedicado às coisas que o interessavam. Me lembro uma noite, nós saíamos da BBC às, sei lá, meia-noite e quinze, acho que era meia noite e quinze, terminava o programa para o Brasil. A gente tinha posto o programa no ar, ficou lá no estúdio uma hora e meia, uma hora e quinze, e saia, e tinha que sair correndo para pegar o ônibus que passava na rua em frente, que tinha horário para passar e era o último. Então a gente tinha que chegar lá rapidamente para pegar aquele ônibus e ir para casa. A gente tinha carro, mas não usava o carro para ir para o centro da cidade – ia de condução, de metrô e tal. Eu me lembro o Fernando e eu saindo, querendo ir embora para pegar o bendito ônibus, e o Vlado sentado ali no telefone falando com um amigo na Itália. E não acabava aquela conversa. E o Fernando e eu falamos: "Vamos embora, rapaz. O ônibus. Vamos embora, vamos embora". E o Vlado lá, falando e falando e falando. Ele era assim. Ele era muito dedicado. Então eu imagino que ele também se desgastava... não é bem se desgastar, porque a gente quando gosta do que faz não se desgasta. Mas, cansa. Cansa até a cabeça. Ele era assim, ele também tinha a cabeça ocupada o tempo todo.

P/2 - E os momentos de diversão em Londres, que tinha vocês estrangeiros juntos lá?

R - A gente ia em parques. Tem parques sensacionais em Londres. Tinha um a 50 metros da minha casa, às vezes eu entrava no tal Hampstead Heath, que é um gigantesco parque, pela porta do fundo, tinha um portãozinho, e a gente entrava e estava sempre aberto. A gente entrava ali e dava no Hampstead Heath, parecia o quintal da minha casa, era sensacional o negócio. Cada um de nós tinha as suas predileções, quer dizer, fizemos turismo, mas aí teve uma vez que eu levei o Fernando e a Fátima no meu Mini [Morris] glorioso, a gente foi para Paris. E choveu pra burro, e entrava água no motor pelo radiador, pela grade, e o carro parava na estrada. Mas também a gente tinha interesses diferentes, ou não tão coincidentes, em questão de datas por exemplo. Teve um ano, que foi 1965... foi o ano do Quarto Centenário de Shakespeare, e foi a época em que Londres estava super na moda, foi capa da revista “Time”, e a “Time” chamou Londres de "The Swinging City". Acontecia tudo lá, estava super na moda. Nesse ano, eu fui ao teatro, em Londres, praticamente todas as semanas na quarta-feira, porque minha mulher tinha que arrumar uma moça que ficasse tomando conta da Cláudia, a minha filha pequenininha, que era uma chamada "au pair girl", que era uma estudante que trabalhava [de babá] para ganhar um dinheirinho. Então tinha que combinar os horários. E eu comprei os ingressos para o teatro no ano anterior, já com as datas e cadeiras determinadas. Imagina. Aí, nesse ano, eu vi a Ingrid Bergman no palco, eu vi o Laurence Olivier fazendo Otelo, vi companhia italianas. Enfim, uma infinidade de gente importante, de peças importantes. O que era uma curtição minha, nossa. Agora, o Vlado gostava mais de cinema, o outro gostava mais de não sei o quê... A gente não ficava o tempo todo junto.

P/2 - Mas nem essa efervescência cultural de Londres não era motivo para ficar? O jornalismo não era mais determinante que a volta para o Brasil?

R - O negócio é que essa efervescência cultural a gente sabia que era passageira, isso é um momento histórico, em que coincidiu uma série de coisas. Mas não vai ser sempre assim e não é isso que dá a camisa pra gente. O que dá camisa pra gente é trabalhar no que a gente faz. Eu não vou ser artista de teatro, não vou ser ator, não vou ser nada disso. Eu vou trabalhar em jornalismo. Nem pensava em propaganda nessa época. Nem sabia o que era. Então era muito mais um raciocínio racional, de aqui eu não tenho campo para correr, eu vou voltar para o Brasil que lá tem campo pelo menos. Era isso.

P/2 - E o Vlado não cobriu o futebol? Só pra terminar essa parte.

R - Sim, sim, sim. Oh, sim. Oh, meu Deus.

P/2 - Como foi essa programação, você, o Fernando, o Vlado e o futebol?

R - É o seguinte, nós éramos todos fãs de futebol, a gente curtia futebol. Mas nunca tínhamos trabalhado com futebol. Então, no começo do ano de 1966, que ia ter a Copa do Mundo, a gente lançou um programa da BBC, no Serviço Brasileiro, que no começo era mensal ou quinzenal, logo no comecinho do ano, a Copa do Mundo ia ser em junho, e chamava “Copa 66”: tinha notícias sobre futebol internacional, Brasil, era um programa de 15 minutos, que acho que no começo era o Fernando e eu que apresentávamos, ou Fernando ou eu, enfim, a gente fazia. E à medida que foi chegando perto de junho, esse programa passou de mensal a quinzenal, de quinzenal a semanal, e um pouquinho antes da Copa ele passou a ser diário. E o Fernando e eu tínhamos que ir atrás do time do Brasil, ou atrás do jogo, onde que vai ser o jogo, em que lugar da Inglaterra, Liverpool, Manchester, ou sei lá. E alguém tinha que apresentar o programa no estúdio, que era o Vlado. A gente estava viajando, a BBC alugou um carro e a gente saia por lá, viajando de um lugar para o outro. Então a gente mandava notícias para o Vlado por telefone, teletipo, sei lá o que, não tinha celular ainda, e ele pegava outras notícias que ele conseguia, de agência, de outras fontes, e fazia um programa diariamente. “Copa 66”.

P/1 - Locutando, inclusive?

R - Também, também. Ele tinha uma voz muito boa. Tinha uma voz clara, então dava bem, dava certo.

P/1 - Para que time ele torcia?

R - Ah, rapaz, não sei. Eu não sei se ele torcia para algum time. Seguramente torcia, mas eu não me lembro. Acho que não era São Paulo. Corinthians, talvez. Mas você vê que não era um assunto entre nós, a gente não ficava falando de futebol, eu não sei para que time nem ele nem o Fernando torciam.

P/1 - Interessavam-se pelo esporte, mais como notícia do que qualquer outra coisa.

R - Só como notícia. Quer dizer, a gente curtia um futebol, "vamos ver um jogo legal na televisão", víamos, vamos embora, acabou. Eu sou são-paulino, se um deles fosse são-paulino eu saberia, provavelmente. Mas não era um assunto.

P/1 - Depois dessa volta ao Brasil, e a volta num momento político delicado. Estamos falando de 1968, início dos 70. Aquela sensação que vocês tinham ao ir para Inglaterra estava exponencialmente maior nesse momento. Como é que era o ar que se respirava nesse momento?

R - De 1969 até 80, eu saí do jornalismo praticamente, eu só fiz nesse período o telejornal da TV Cultura. Mas eu estava tão absorvido pela propaganda, pelo trabalho cavalar da propaganda, que eu me afastei do jornalismo, do dia a dia das notícias. Virei publicitário. Então, por mais que a gente se sentisse – "Ai meu Deus, a censura e não sei quê, o ‘Estadão’ publicando poesia e receita de bolo etc." –... eu pelo menos não estava tão envolvido nesse dia a dia porque eu estava muito enfiado na história da propaganda, era muito, muito absorvente aquilo, muita responsabilidade, era dinheiro para burro, dinheiro de cliente, de terceiros, responsabilidades pessoais, tanto minhas como da agência, do Mauro Salles, enfim, a gente era muito ligado, a gente era muito próximo, tinha muito a noção de lealdade, de "estamos aí, vamos lá e tal". Então absorvia muito, sabe?

P/1 - Nemércio, não se trata de rememorar pela enésima vez o assassinato, o crime, a tragédia, o drama, tudo isso, mas de todo modo o episódio foi determinante para uma série de dobramentos que houve em seguida. Como é que você avalia esse “depois”? O que aconteceu depois disso? O que mudou?

R - O que aconteceu com a morte do Vlado e aquele ofício na Praça da Sé, e a revolta, ainda que muda, uma revolta funda que eu pelo menos senti na opinião pública, isso tudo significa que ali foi a inflexão para o início da queda da ditadura. Que caiu por dentro. Ela não foi derrubada, ela se corroeu por dentro. Foi ali que começou. Foi ali que teve uma manifestação concreta de alguma coisa, uma coisa que foi determinante, que foi morte do Vlado, da maneira como foi. O cara de endereço conhecido, família, todo mundo sabia onde ele morava, onde trabalhava, tudo, vai na polícia espontaneamente, entra lá e não sai mais? E ainda dizem que ele se enforcou ajoelhado? Aquilo foi um absurdo tão grande, tão flagrante, que mexeu, na minha avaliação pelo menos, mexeu com a própria dignidade, se é que uma opinião pública tem dignidade, o sentimento de violação que eu acho que a população brasileira sentiu, que a opinião pública brasileira sentiu. Ainda que não pudesse nem manifestar direito, mas falou: "Não, isso aí não dá". E foi ali que começou. Não tenho dúvida disso.

P/1 - O que é que significa para você a existência de uma entidade com o Instituto de Vladimir Herzog? Para que serve o Instituto Vladimir Herzog?

R - O Instituto foi criado não para chorar a morte do Vlado. Desde antes da criação do Instituto isso sempre foi dito por todos nós. E sim para preservar e, vamos dizer, divulgar e promover os valores dele – de dignidade, de direitos humanos etc. – e para celebrar a vida dele. Não para chorar a morte dele, porque isso pode-se fazer o tempo todo, não precisa ter um instituto para fazer isso. O Instituto procura perenizar os valores dele, da história da vida dele, que não são valores teóricos, são valores que ele guardava profundamente nele e na sua vida diária. Ele era assim. Então é essa missão do Instituto.

P/1 - O que o Instituto deveria priorizar, quer dizer, nessa missão, o que você imagina que seria uma direção, um rumo de trabalho que o Instituto deveria priorizar?

R - A coisa está tão complicada que hoje o que a gente precisa priorizar é arrumar patrocinadores. É uma meia barbaridade dizer isso, mas é verdade. Quer dizer, não só pela situação atual em que o Brasil vive, pelo clima político, social, de mídia etc. que a gente está vivendo, as coisas de direitos humanos, que é a bandeira principal do Instituto, não é uma coisa fácil de as pessoas entenderem. Confundem isso com direito de bandido, passar a mão na cabeça de criminoso, ideologia de gênero, essa patacoada toda que está rodando por aí. Você convencer de que direitos humanos é seu interesse, não meu, meu também, mas é seu, porque você quer o teu direito de ir e vir, você quer ter o direito de votar em eleições periódicas, transparentes, você quer ter o direito de ter um emprego, você quer ter direitos humanos, que é isso que está na Declaração Universal [dos Direitos Humanos], que fez 70 anos agora. Está tudo lá, o Brasil assinou isso. Não é passar a mão em cabeça de bandido nem proteger criminoso, mas sim zelar pelos direitos humanos que esse criminoso tem, como todo ser humano. É isso. Só que você convencer alguém que não está ligado em nada disso, que está cuidando da sua empresa, que está cuidando da sua função dentro da empresa, do dinheiro do seu orçamento, das outras preocupações que essa pessoa tem na cabeça, você convencer de que isso é uma missão importante para todo mundo, não é fácil. Nunca foi fácil e agora está muito mais difícil. Tentativas de mexer com a lei de incentivos culturais é outra coisa que prejudica. Enfim, tem uma conjuntura de coisas que formam um ambiente que dificulta muito a própria capacidade do Instituto realizar suas ações. Então, infelizmente, é um pouco rasteiro dizer isso, mas essa é a verdade. Porque não faltam atividades que a gente possa fazer, tem uma infinidade de coisas que a gente poderia tentar abraçar, ou lançar, ou criar, ou ajudar a promover; tem uma porção de coisa. Tem missões. A Declaração [Universal] dos Direitos Humanos tem inspiração para tudo. E sem querer ser literal, ficar me apegando "ah, a declaração, as palavras, a declaração dos direitos humanos", nós temos um programa que chama "Respeitar é Preciso" que é para aluno de escola primária, pública, que ensina o quê? Que as crianças precisam respeitar umas às outras e a todo mundo. Aos funcionários, os professores, pai e mãe, vizinho, comunidade, todo mundo. Respeito. Isso é uma coisa que a minha mãe e meu pai me ensinaram. Eles nem sabiam que isso era um direito humano, nunca passou pela cabeça deles pensar nisso. Mas é. Agora, você convencer muita gente de que isso merece ser apoiado, tem meandros enormes, dificuldades enormes.

P/1 - É, mas a causa é justa.

R - A causa é absolutamente justa e hoje, no ambiente em que a gente vive, mais do que nunca. Mais do que nunca. Assim, dói na pele, na carne, você assistir a certas coisas e ouvir certas coisas, de certas pessoas que deviam saber se comportar melhor. Sem querer ser elitista, nada disso, não é isso. Existe uma coisa chamada dignidade.

P/1 - Perfeito, Nemércio. Encaminhando para o final.

R - Vocês devem estar cansados de ouvir a minha voz, Vocês têm toda a razão.

P/1 - Não, absolutamente. Ainda temos mais o que falar. Uma nota pessoal, você é casado?

R - Sou casado.

P/1 - Tem filhos?

R - Duas vezes. Quem casa duas vezes merece.

P/1 - Tem filhos?

R - Tenho, eu tive três e tenho dois.

P/1 - Como é o nome deles?

R - A mais velha chama Cláudia, ela nunca vai me perdoar de dizer que ela é mais velha, Cláudia; o mais novo é o Fábio, e a Cíntia, que era do meio, nós perdemos para a Aids. Na época em que Aids ainda era uma coisa que não tinha nenhuma perspectiva de cura. Não sei como ela contraiu, se foi alguma relação, se foi transfusão, o que foi, mas a verdade é que aconteceu e ela nos deixou. Então ficou a Cláudia, que tem três filhas, Mariana, Gabriela e a Bruna. A Bruna é um foguete. E o Fábio ele não tem filhos, ele tem um cachorro.

P/1 - Dizem que ao pai compete a autoridade, aos tios a cumplicidade, e aos avós a permissividade.

R - É isso, exatamente. Uma vez meu filho – nós temos um sítio aqui em Embu-Guaçu – e ele era menino, e ele entrou no banheiro, fechou a porta e aí não conseguia sair, deu algum problema fechadura e não consegui abrir a porta. Aí ele bateu na porta, falou: "Oh, pai, eu estou aqui, não consigo sair". Eu falei: "Se vira". Aí minha mulher quase me matou, falou: "Como? Você é um bandido, como é que você faz uma coisa dessa, é uma criança". Falei: "Se ele não conseguir a gente abre, mas deixa ele tentar". E saiu. Ele arrumou um negócio lá, não me lembro o que era, alguma coisa pontuda, tirou aquele pino da dobradiça, e eu não falei, ele fez sozinho, ninguém falou nada. Tirou os dois pinos e tirou a porta. E até hoje ele conta essa história. Então eu sempre fui um pai meio... não malvado, mas querendo que os filhos saíssem na frente. Eu quero que vocês tentem. Pode até não dar certo, mas tenta. É mesma coisa quando alguém vem me pedir para traduzir um texto para o inglês. Eu falo: "Tenta traduzir primeiro, depois eu corrijo. Mas tenta". Não seja passivo. E eu sempre fui assim como pai. E como avô eu também sou assim, eu não consigo ficar passando muito a mão na cabeça, sabe? Mas eu não sou malvado não, sou bonzinho.

P/1 - Nemércio, alguma coisa que você gostaria de ter dito e a gente não te estimulou a dizer?

R - Não sei, falei tanta coisa. Eu acho que a gente na vida tem que ficar se reinventando o tempo todo. Para poder permanecer não só vivo, como ativo. E eu já me reinventei uma meia dúzia de vezes na vida, fui locutor de futebol, tudo isso. E agora recentemente eu estou me reinventando de novo, eu virei corretor de imóveis. Por quê? Porque o mercado de comunicação desapareceu, sumiu, não tem mais. Os que têm aí é outra coisa. A Abril fechou, foi vendida aos pedaços, agora vão vender a “Exame”, a “Veja” um horror, o “Estadão” vai virar digital. Propaganda, cá entre nós, tem agência pagando para trabalhar. E, sabe, isso significa que não existe mais esse mercado que eu conheci. E eu trabalhei no tempo áureo das agências de propaganda, então era uma beleza ser agência de propaganda naquele tempo. Hoje é uma tragédia, complicação infernal. Então a gente tem que se reinventar. Muito significativamente, para mim pelo menos, um tempo atrás eu descobri que eu não precisava mais – como eu não estava exercendo a profissão – não precisava mais ser membro do Conselho Regional de Relações Públicas. Fui até presidente do conselho e tal. Então escrevi uma carta – carta não, ofício, tem que ser ofício – um ofício para lá dizendo "olha, eu gostaria de me aposentar e tal". Um mês depois, um mês e meio depois, veio uma resposta por carta, nada por e-mail, carta, dizendo que o meu pedido tinha sido aceito e dizendo "você não precisa mais pagar anuidade, você continua membro do Conselho". Tá bom, obrigado e tal. Nesse mesmo dia, eu recebi o meu cartão de estagiário do Creci [Conselho Regional de Corretores de Imóveis], no mesmo dia. O que para mim foi muito... isso aqui tem algum recado para mim, não é? Não é possível que uma coincidência dessa, no mesmo dia, você se aposenta de uma coisa e ganha estagiário de outra. Me lembrei daquele filme do Robert De Niro, que é "O estagiário de sucesso", ou “de futuro”, não sei o quê, que é um cara mais velho, aposentado, que vira estagiário de uma menina, que vai tirar xerox, e acaba ajudando a vida pessoal dela. Deve ter algum recado aí. Talvez.

P/1 - Mas essa compulsão pela reinvenção não deixou de ser uma excelente estratégia, não é?

R - Não é nem estratégia, é um recurso. É uma solução, uma tentativa de solução; é encontrar caminhos. E foi uma coisa, porque o corretor de imóveis é um profissional liberal, ele pode trabalhar para qualquer um, para qualquer pessoa física, jurídica, todas as imobiliárias, todas as incorporadoras, quer dizer, posso trabalhar para quem eu quiser e para quem me quiser. E cada um é uma empresa, cada corretor de imóveis é uma empresa, porque ele não tem salário, não tem seguro saúde, não tem nada, ele tem que se virar. Como a vida inteira eu tive que me virar mesmo, vamos que vamos, não é? Agora a gente reinventa as formas de fazer isso.

P/1 - Nemércio, quais são os seus sonhos?